100 Jahre Siebengebirgsbahn Bonn-Bad Honnef

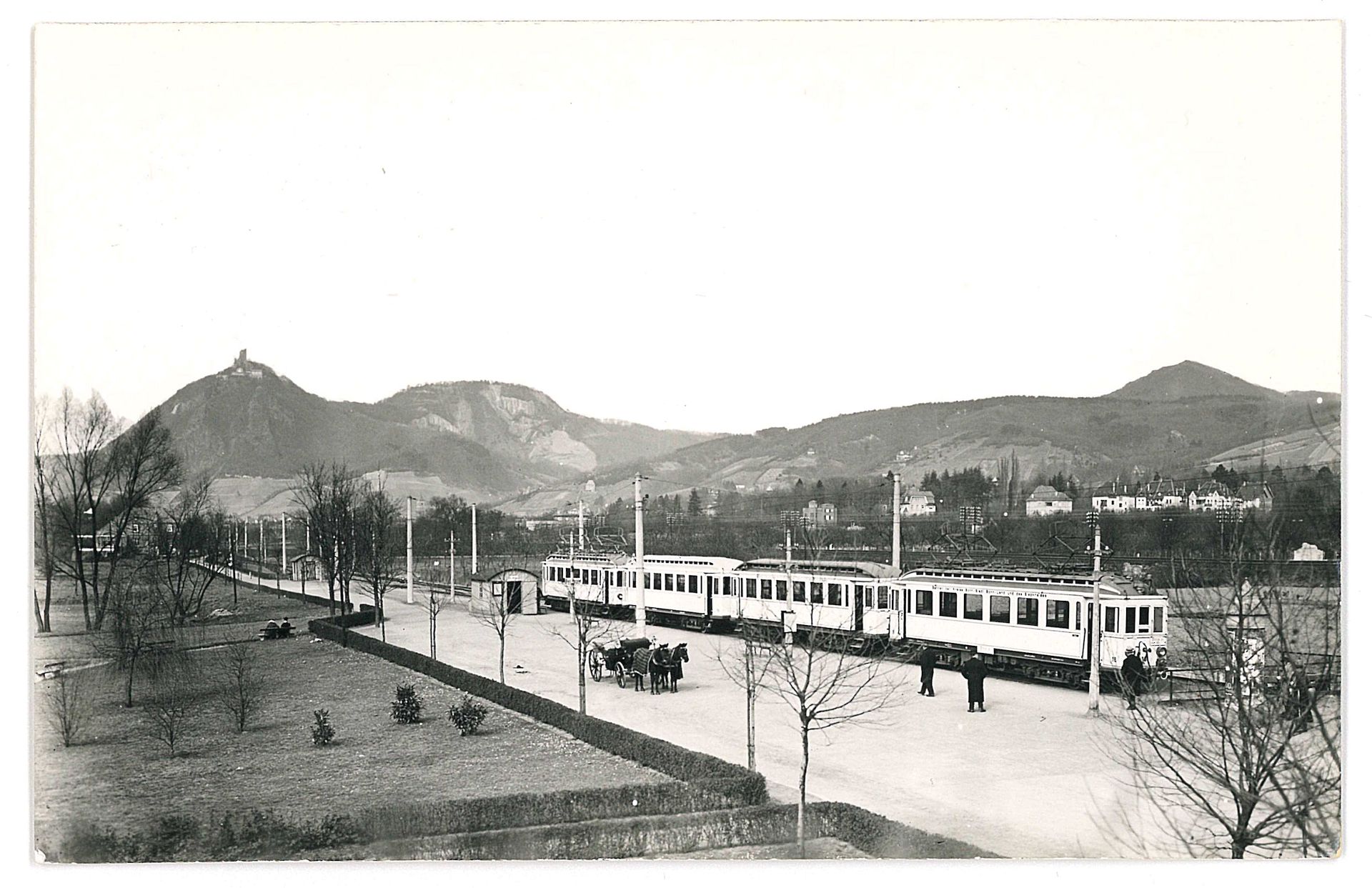

Als vor 100 Jahren, am 26. September 1925, die damalige Siebengebirgsbahn erstmals die Endstation in Bad Honnef an der Insel Grafenwerth erreichte – und damit Honnef wieder direkt mit Bonn verbunden war (1870 bis 1914 hatte es einen TrajektVerkehr mit der Bahn über Oberkassel gegeben) – waren 30 Jahre mühsamer Vorarbeit endlich von Erfolg gekrönt. Am 24. August 1895 hatte Bürgermeister Breuer von Vilich im „Anzeiger zum Centralblatt der Bauverwaltung“ folgende Anzeige aufgegeben: „Bau einer Kleinbahn. Die Bürgermeisterei Vilich beabsichtigt in Gemeinschaft mit den Gemeinden Obercassel, Ober- und Nieder-Dollendorf sowie der Stadt Königswinter eine Kleinbahn mit (voraussichtlich) elektrischem Betriebe von der Stadt Bonn bzw. der daselbst zu errichtenden festen Rheinbrücke aus bis Königswinter oder Honnef herzustellen…“ 1911 erreichte die Siebengebirgsbahn Niederdollendorf, am 18. März 1913 dann Königswinter am Düsseldorfer Hof (für Gesamtkosten von schätzungsweise 56 Millionen Mark). Dafür wurde sie von Longenburg an den Rhein verlegt, damit die damit anreisenden Siebengebirgsbesucher erst durch Königswinter und seine Geschäfte strömen und nicht von einer bergseits der Reichsbahn geplanten Straßenbahnhaltestelle sofort zum Drachenfels wandern. Für Honnef hatte das Folgen. War ursprünglich geplant, die Siebengebirgsbahn östlich der Reichsbahn zum Steinchen und dann über Rhöndorfer Straße und Hauptstraße zum Markt zu führen, so zeigte sich jetzt, dass eine hochwassersichere Unterführung unter die Reichsbahn am Steinchen zu aufwendig geworden wäre. Man plante also notgedrungen die Führung am Rhein entlang. Schon damals (und immer wieder bis 1973) war eine Verlängerung der Siebengebirgsbahn nach Linz und evtl. nach Neuwied im Gespräch.

Die schnelle Weiterführung nach Honnef scheiterte dann am Ersten Weltkrieg und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Nachkriegszeit sowie den Kosten, die 1917 auf 1.570.000 Mark geschätzt wurden. Dennoch kaufte die Siebengebirgsbahn etliche Grundstücke für die Bahn vor allem am Rhein in Rhöndorf. Ganz aufgegeben wurde die Planung einer stadtnäheren Führung der Siebengebirgsbahnstrecke noch nicht. Nach der Haltestelle in Rhöndorf am Rhein sollte die zweigleisige Strecke in Höhe der jetzigen Turnhalle die Reichsbahn unterqueren und auf eingefriedetem Bahnkörper auf einer 27 m breiten Verlängerung der Alexander von Humboldt-Straße bis zur Haltestelle westlich der evangelischen Kirche geführt werden. Da die hierfür benötigten Geldmittel aber nicht beschafft werden konnten, bleib es dann bei der jetzigen Streckenführung.

1924 war es dann endlich soweit. Der Siegkreis beteiligt sich mit 30.000 Mark an dem auf Honnef entfallenden Zuschuss zum Bau der Siebengebirgsbahn von 90.000 Mark. Der Königswinterer Stadtrat (den Honnefern immer nicht gerade „gewogen“) gab grünes Licht, regte sich aber auf, dass bei den jetzigen Arbeiten zur Siebengebirgsbahn nur Honnefer Arbeiter beschäftigt würden und dass die für den Honnefer Abschnitt bestimmten Steine auf Königswinterer Gebiet abgeladen worden seien.

Die feierliche Eröffnung der „Elektrischen“ (wie sie bis heute genannt wird) am 26. September 1925 wurde mit einem Sonderzug mit Ehrengästen (nicht jedoch dem Königswinterer Bürgermeister) aus Bonn eingeleitet und mit einem Frühstück im Kurhaus um 1 Uhr sowie am folgenden Sonntag mit einer Feier mit anschließendem Festball begangen. Die Fahrzeit zwischen Honnef und Bonn betrug 45 Minuten und kostete 1 Mark. Auf eigenem Bahnkörper durfte die Bahn 40 km/h fahren, auf der Straßenstrecke in Königswinter sowie an der Haltestelle Steinchen wegen der Unübersichtlichkeit nur 20 km/h. Haltestellen gab es in Rhöndorf auch am Steinchen (bis 1930) und in Honnef in der Rheinau (bis 1930 und ab 1990 als „Am Spitzenbach“).

Die jährlichen Rheinhochwasser überfluteten oft die Gleise der Siebengebirgsbahn, so dass dann ein (bis heute) ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wurde. Auch dieser musste aber gelegentlich eingestellt werden, da der Hochwassernotweg östlich der Bahn am Steinchen für Busse nicht immer befahrbar war. In der Honnefer Zeitung hieß es damals beim Schienenersatzverkehr: „Die Elektrische fährt jetzt bis zum Markt“.

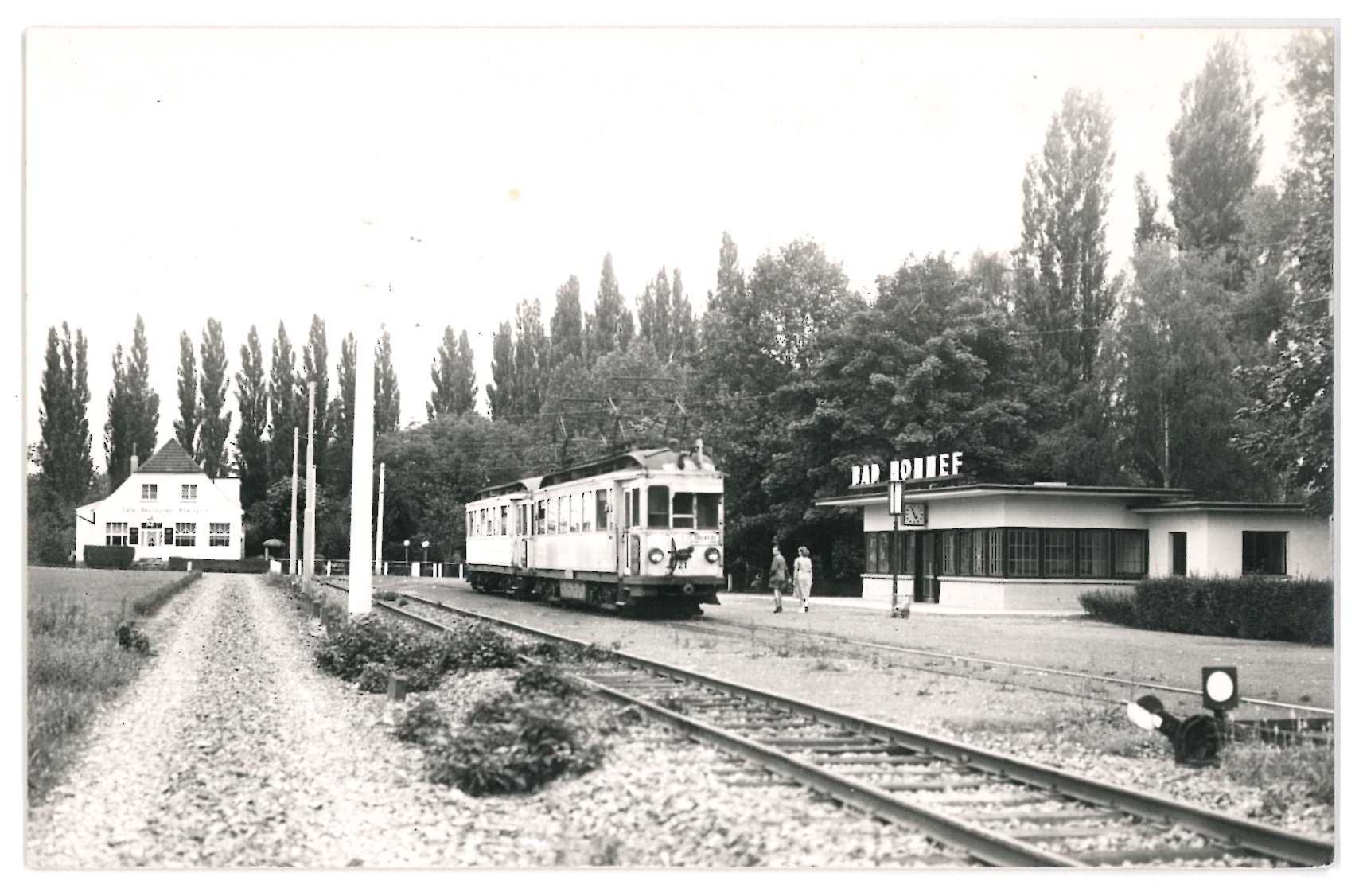

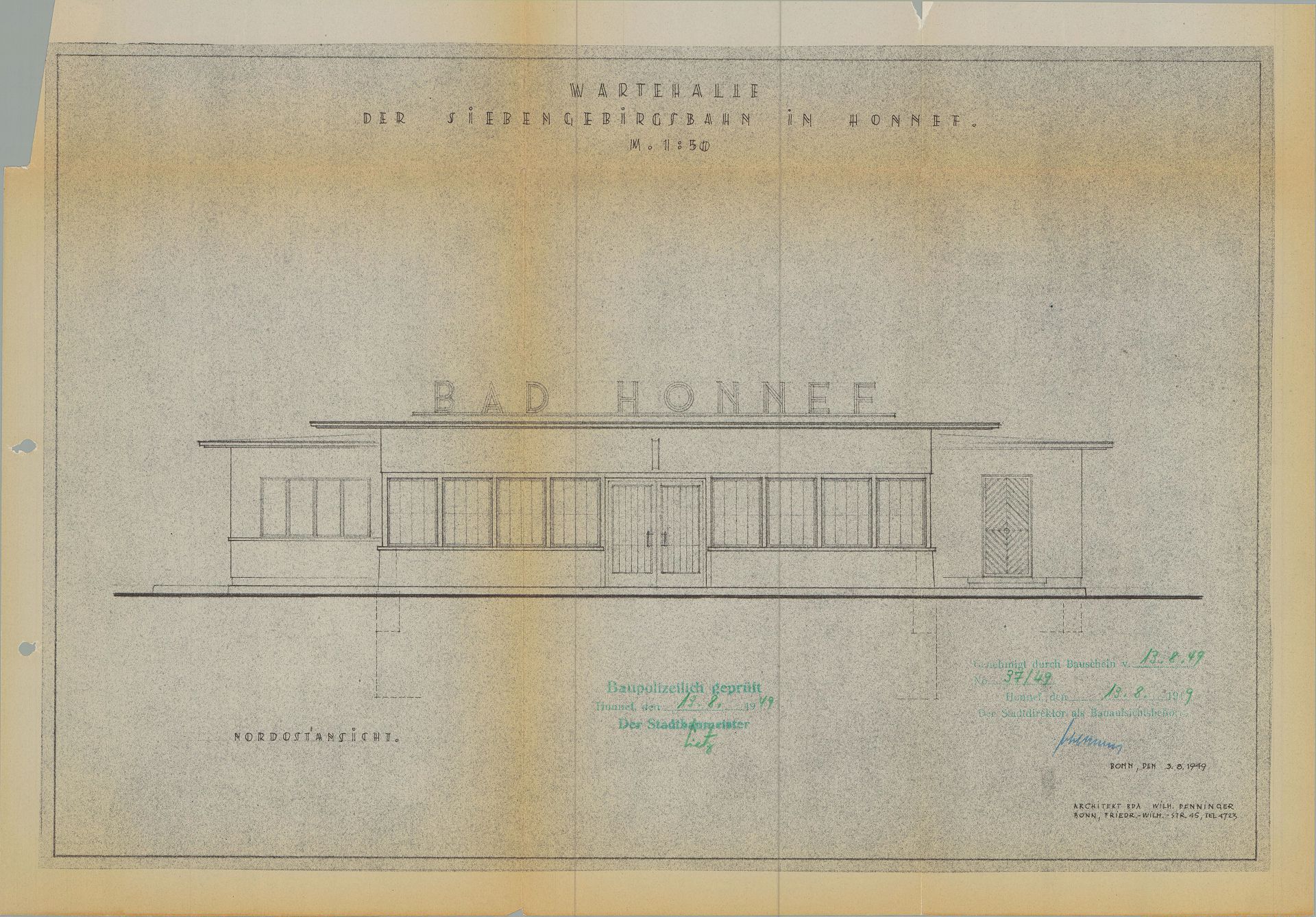

Sie ist trotz mancher, schnell behobener Entgleisungen ein sicheres Verkehrsmittel. Lediglich am 1. April 1944 stießen am Steinchen zwei Züge auf der eingleisigen Strecke wegen falscher Weichenstellung zusammen: 6 Fahrgäste starben, 40 weitere wurden verletzt. Im Krieg wird sie mit vermindertem Fahrplan betrieben, und im Frühjahr 1945 bei der alliierten Besetzung endet der Betrieb, der dann im Juli 1946 zwischen Römlinghoven und Rhöndorf wiederaufgenommen wird. Am 12 November 1949 – nach Neubau der Bonner Rheinbrücke – wird auch wieder Bonn erreicht. Die Honnefer Bahnhöfe der Siebengebirgsbahn werden mit neuen Bauten modernisiert – der in Honnef am 5. April 1950 und der in Rhöndorfer am 23. August 1952 – das Zeitalter der Blechbuden ist zu Ende. 1960 wird mit der Ablösung der seit 1911 im Einsatz stehenden alten Bahnen begonnen. Im Dezember 1969 wird aus der Siebengebirgsbahn die „Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises“, Linie HR.

Wohl bedingt durch die Einstellung der Straßenbahn zwischen Godesberg und Mehlem zugunsten eines Busbetriebes fürchten viele Honnefer ab 1976, dass auch die Siebengebirgsbahn zwischen Königswinter und Bad Honnef auf Busse umgestellt wird – was aber von politischer Seite sofort dementiert wird. In den 1980er Jahren – die Straßenbahn soll zur leistungsfähigeren Stadtbahn ausgebaut werden – heftige Diskussionen über den zukünftigen Streckenverlauf in Bad Honnef: Soll die Siebengebirgsbahn zweigleisig werden und südlich des Rhöndorfer Haltepunkts an den Bundesbahndamm herangeführt und auf dessen Höhe gebracht werden (Kosten auf geschätzt 33,8 Mio. DM) oder soll die Variante 2 b (Beibehaltung der bisherigen eingleisigen Strecke und deren Ausbau für den Stadtbahnbetrieb) gewählt werden. Nach langem hin und her einigte man sich dann auf die Variante 2 b, denn nur für die gab es Zuschüsse.

Nach grundlegender Umgestaltung und teilweisem Neubau der Strecke zwischen Königswinter und Bad Honnef und unangemeldeter Schließung des Personen-Überganges am Steinchen am 27. Juli 1989 (Wiederöffnung erst im Juni 1994) beginnt die Siebengebirgsbahn, pardon die Stadtbahnlinie 66, im Dezember 1991 mit dem Einsatz von Stadtbahnwagen bis Bad Honnef. 1994 und 1995 werden die Haltestellen in Bad Honnef mit überdachten Hochbahnsteigen ausgestattet.

Betrieben wird die Stadtbahnlinie 66 seit 2004 durch die SWB Bund und Bahn, einer Tochter der Stadtwerke Bonn.

Weiter Historische Informationen mit vielen Bildern sind anhängend in 4 Dokumenten als PDF hinterlegt :

Vollständige Chronik – Die Siebengebirgsbahn (die „Elektrische“)

Genehmigungsurkunde der Siebengebirgsbahn von 1911

Planung der SSB in Rhöndorf und Bad Honnef um 1920

Die Vollendung der Siebengebirgsbahn 1925

Alle Daten und Bilder wurden freundlicherweise vom Heimatforscher Wolfgang Flume zur Verfügung gestellt.

26.09.202